Ein Träumer in der Stadt des Jazz

Heuer wäre Vincent O. Carter, Autor des gefeierten «Bernbuchs», 100 Jahre alt geworden. Nun erscheint «Amerigo Jones», sein 750-seitiger Trip down Memory Lane, erstmals in deutscher Übersetzung. Ein jazziger Flow durchzieht diesen grossen Erinnerungsroman, der von einem lebenshungrigen Träumer und seiner Kindheit in Kansas City zur Zeit der Grossen Depression und der Rassentrennung erzählt. Das Opus Magnum, das Roberto de Hollanda und Pociao kongenial ins Deutsche übersetzten, feiert in der Mansarde des Stadttheaters seine Vernissage.

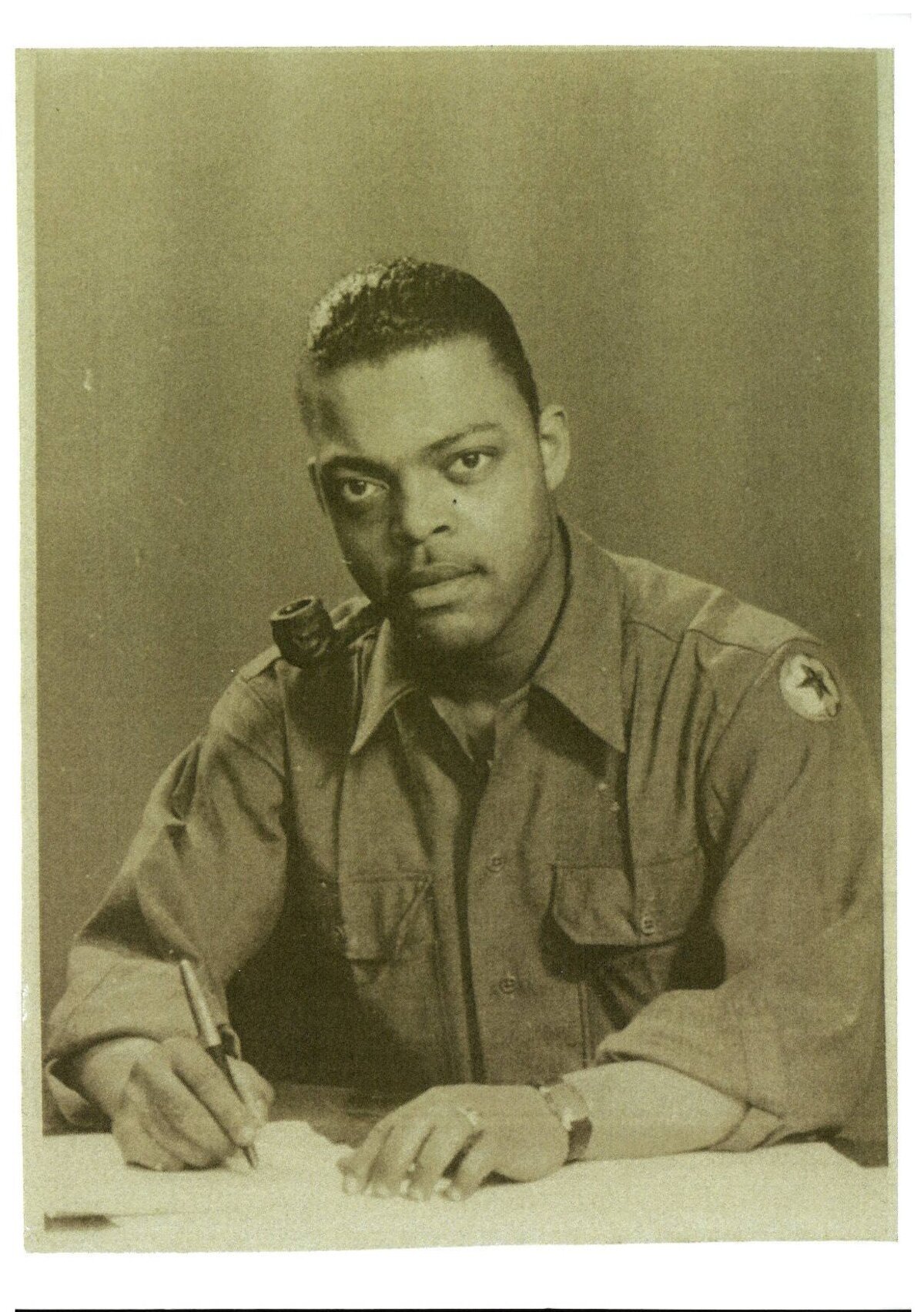

Der US-amerikanische Soldat Amerigo Jones, kaum 18 Jahre, befindet sich an einem Wintermorgen im Jahr 1944 in der nordfranzösischen Stadt R. Das Dunkel und die Kälte trüben seine Sinne. Aus dem blonden, kaum bekleideten Mädchen, dessen Schemen er in der düsteren Ecke der Militärkaserne erkennt, treten nach und nach die Gesichtszüge und der Körper Cosima Thorntons hervor. Cosima ist die dunklere Jugendliebe, die er jenseits des Atlantiks an einem Highschool-Ball zurückliess. Dies der surreale Einstieg in Vincent O. Carters autofiktionalem Roman «Amerigo Jones», dem Erinnerungsfluss eines begnadeten Träumers.

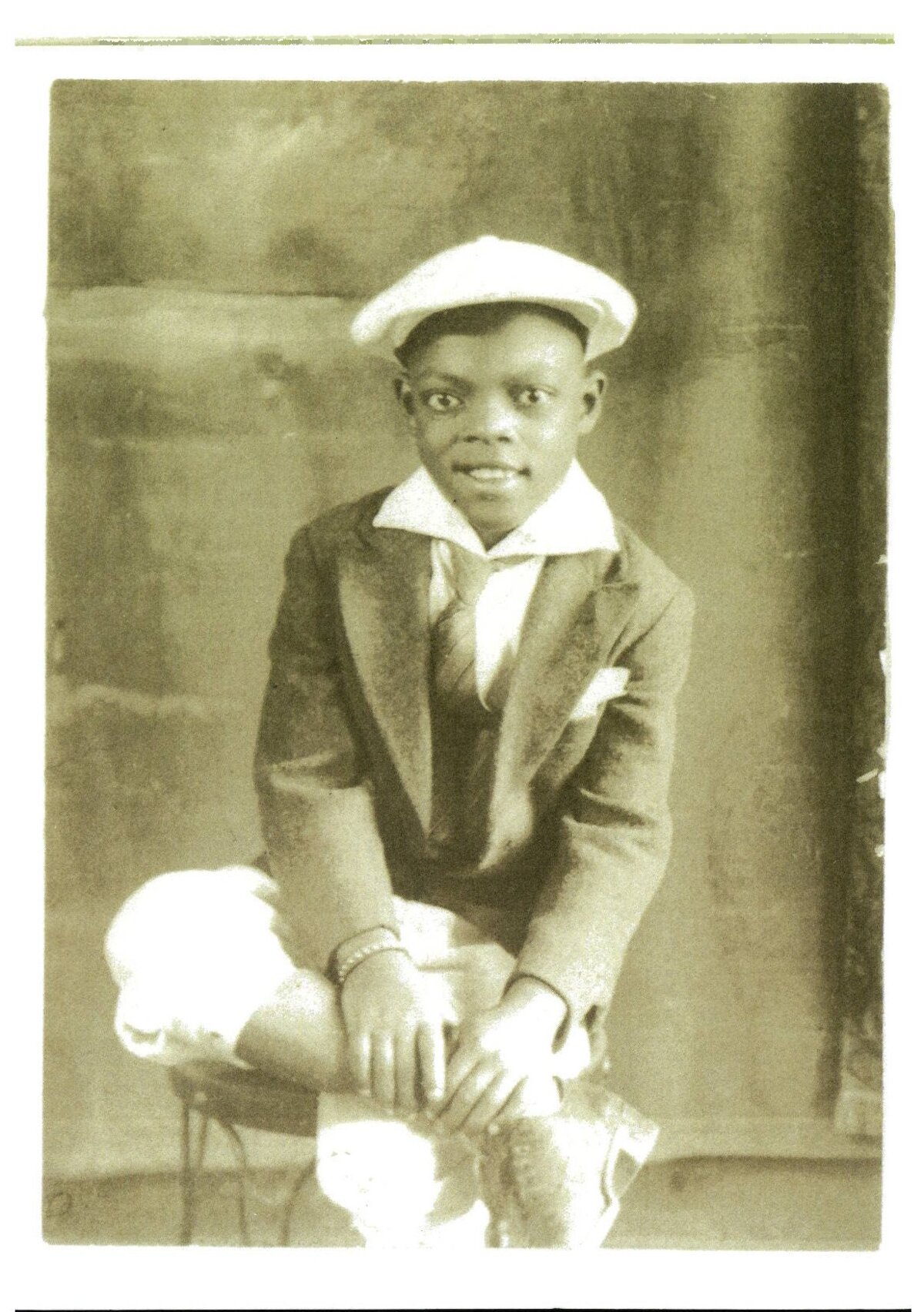

Linearität und Stringenz verlieren sich bereits auf den ersten 50 Seiten und unterwegs geht das Gefühl für Zeit dann gänzlich verloren. Doch das ist gut so, denn wir befinden uns hier mit dem afroamerikanischen Schriftsteller Vincent O. Carter auf einem 750-seitigen Trip down Memory Lane. Und der bahnt sich immer wieder neue Wege durch Kansas City, die Stadt, in der Amerigo Jones Kindheit und Jugend zubringt.

Camel Walk und Soft Shoe bis zum Umfallen

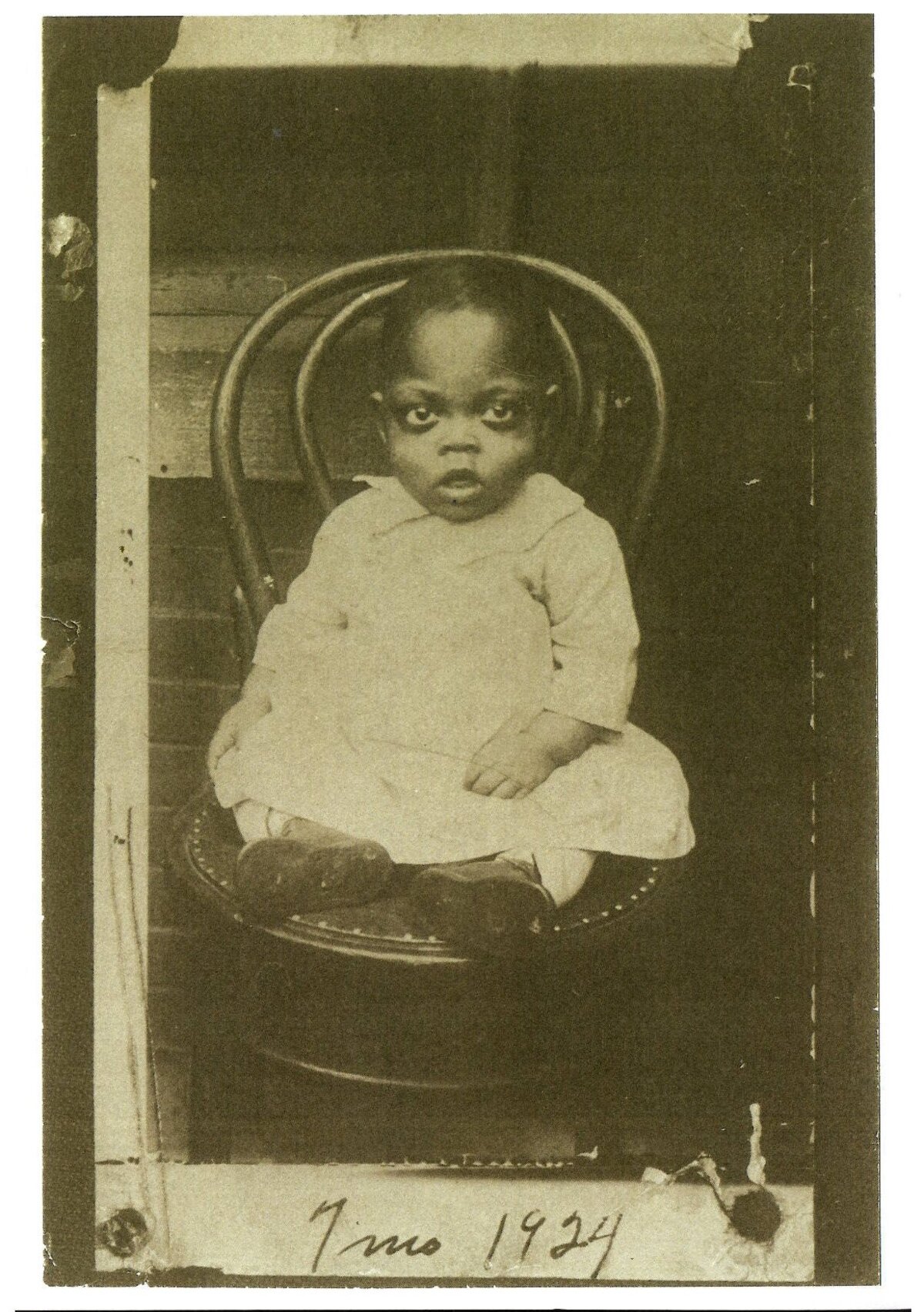

Sie ist der pralle Kosmos, in dem Carters Alter Ego in den 1930er-Jahren Tür an Tür mit den anderen «Niggahs», wie sich Schwarze auch damals selbst nennen, und den «Dagos», den italienischen Nachbarn, aufwächst. Viola und Rutherford, einfache Hotelangestellte, sind erst 16, als Sohn Amerigo zur Welt kommt.

Der fantasiert als junger Soldat im kalten Frankreich von der tröstenden Brust seiner jungen und schönen Mutter, und denkt zurück an die nur gespielte Strenge seines Vaters, der sich in der Erinnerung nur allzu gern mit wilden Tanznächten in der brodelnden Metropole des Jazz brüstet: «Ich und deine Momma habn den Camel Walk getanzt, und du hast zu Hause geschlafen.» Und immer wieder taucht der legendäre, umwerfend gutaussehende Uncle Ruben im Bewusstsein auf. Ruben, der grosse Tänzer, der den smoothesten «Softshoe» hinlegt, bis er im Tanzlokal von einem Nebenbuhler mit Knarre umgelegt wird.

«Amerigo Jones» ist nicht nur Erinnerung an eine Kindheit, es ist auch Hommage an eine Stadt. Allumfassend ist es im Roman, dieses atmosphärische KC. Kansas City, diese schwüle, von süsser und mückenumschwirrter Sonne heimgesuchte Handelsstadt am Ufer des Missouri Rivers, in der Rassentrennung den Alltag strukturiert und die Grosse Depression einen Schatten über das Leben von Viola, Rutherford und Amerigo wirft.

Depression heisst Bohnen mit Speck statt T-Bone-Steak

So erklärt Rutherford an einer Stelle seinem Sohn: «Depression heisst Bohnen mit Speck statt T-Bone-Steak mit roter Sosse! Heisst sieben Tage die Woche Maloche un am Zahltag bloss der halbe Lohn – oder gar nichts – un noch froh drüber sein, weil fast alle, die man kennt, keinen Job haben un von Stütze leben müssen!» Und so hält der kleine Amerigo zitternd Ausschau in der Dunkelheit der Gassen: Jeden Augenblick könnten die Republikaner mit ihrer grässlichen Depression angreifen!

Doch KC meint es gut mit Amerigo, seine verheissungsvollen Strassen mit den Kinos und Jazzclubs beflügeln das Talent, das Begehren und die Fantasie dieses begabten Träumers, der schon als 5-Jähriger weiss, dass er weiterkommen will als seine Eltern und Nachbar*innen. Nämlich nichts weniger als Präsident der USA will er werden. Dass die Zeit und seine Hautfarbe dagegensprechen, quittiert der lebenshungrige Amerigo mit dem politisch wachen Trotz eines Heranwachsenden.

Slang, Swing und Stomp

Vincent O. Carter lebte bereits seit einigen Jahren in Bern, als er 1963 das Manuskript seines Opus Magnum an amerikanische Verlage versandte. Die winkten alle ab. Zu lang sei es mit seinen über 700 Seiten, zu mäandrierend der Erzählfluss. Carter, der 1983 verstarb, erlebte die Veröffentlichung nicht mehr. Erst 2003 erschien sein in jeder Hinsicht grosser Roman unter den Namen «Such Sweet Thunder», 2006 folgte die Taschenbuchausgabe – allerdings ohne den flirrend-fiebrigen Einstieg, der doch gerade den Ton und Rhythmus dieses mitreissenden Romans setzt und Vergleiche mit James Joyce einbrachte.

Umso glücklicher also, dass die deutsche Übersetzung, die dieser Tage im Limmat Verlag erscheint, sich ganz dem jazzigen Flow der Originalausgabe hingibt. Denn die Musik von eines Duke Ellington, Count Basie, aber auch einer Billie Holiday durchdringen die Sprache und den Rhythmus des Romans. Dem mutigen und magischen Übersetzer*innengespann Roberto de Hollanda und Pociao – die beiden übersetzten bereits Carters «Bernbuch» – gelingt es auf atemberaubende Weise, den Slang und den sprachlichen Swing und Stomp des Romans, der in der englischen Erstausgabe nach Duke Ellingtons legendärem Shakespeare-Album «Such Sweet Thunder» benannt ist, ins Deutsche zu retten.

Am 23. Juni wäre Vincent O. Carter 100 Jahre alt geworden. An der Buchvernissage liest Schauspielerin Genet Zegay aus «Amerigo Jones», Pociao und Roberto de Hollanda erzählen vom Übersetzen. Es moderiert Kulturwissenschafterin Yeboaa Ofusu.

.jpg)